人にどう見られるかを気にしすぎて、自分を出せなかったり、逆にアピールしすぎて疲れていませんか?

信頼される人は、誠実な心と控えめな姿勢を自然に持っています。

このバランスがあると、周りに安心感を与え、信頼されやすくなります。

ポイントは「心はまっすぐ、才能は控えめに」

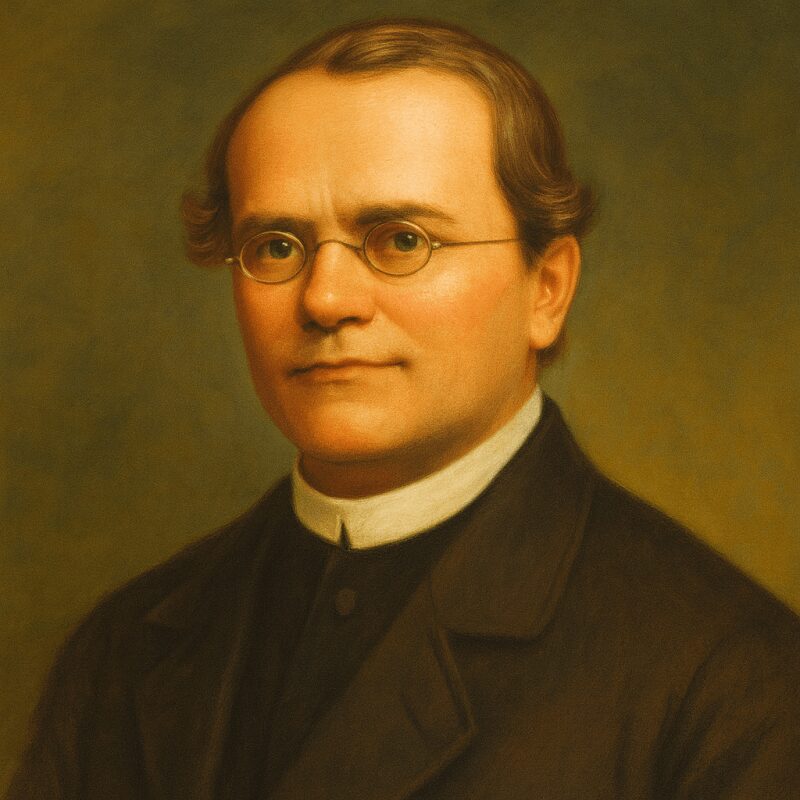

そんな、言葉が似あうのが「メンデルの法則」で有名なエンドウ豆の交配により遺伝の法則を発見し「遺伝学の父」 と呼ばれたグレゴール・ヨハン・メンデル。

メンデルですが、修道院の管理者として働きその合間に研究に没頭。

偉業は生涯を終えた後に広がっていきます。

生前は内なる心に誠実に向き合い、外の評価には屈しなかったのでしょう。

今回の記事では、科学的エビデンスや古典と合わせて紹介していきます。

【菜根譚前集3】原文と現代語訳

AIを使用したイメージです

菜根譚の前集3節の原文こちら、

君子之心事、天青日白、不可使人不知。

君子之才華、玉韜珠蔵、不可使人易知。

補足

「玉韜め珠蔵し(たまおさめたまかくし)」:珠玉を大切に保管し、他にみせないこと。

- 真心を抱き、才能は静かに胸の奥にしまっておく。

- 正直さを大切にし、才はあえて表に出さない。

- 素直さを軸にして、能力は静かに伏せておく。

SNSで嫉妬や妬みの蔓延が、収まらないのが現状です。

あらゆる人が攻撃の対象になってしまいます。

自分の大切なものは隠して他の人に見せないことは、現代を生きる上で非常に重要なスキルかもしれませんね。

菜根譚前集3:修道院での謙虚な研究生活

AIを使用したイメージです

グレゴール・ヨハン・メンデルは、1822年にオーストリア帝国(現在のチェコ共和国)で誕生しています。

裕福ではない農家の出身。

メンデルは現在のチェコ共和国のブルノ市の聖トーマス修道院で修道士として働くことになります。

聖トーマス修道院ですが当時、学問を学ぶ場でもありました。

メンデルは、修道院の庭や畑や温室で、エンドウ豆を長年にわたって交配実験しました。

修道院の生活は質素で、静かに観察と記録を積み重ねていきました。

メンデルは1866年論文を発表しますが、生物界はダーウィンの進化論に夢中で注目されていませんでした。

理由は、「数式や統計で生命を説明する」アプローチが理解されなかったからです。

しかし、20世紀初頭(1900年頃)、生物学者たちは独自に遺伝の研究を進める中で、メンデルの論文が再評価されることになります。

現代ではその理論は「遺伝学」の基盤であり、農業や医学、生命科学に欠かせない知識となっています。

誰かに認められるのは、評価されている(世の中に役に立っている)ことに他なりませんが、管理者も直ぐに「ちょうだい、ちょうだい」と欲しがるのは控えたい思います。

菜根譚前集3:謙虚か知識か、どちらが先か

AIを使用したイメージです

謙虚だから知識があるのか、知識があるから謙虚になれるのか。

真に知識、教養のある人は謙虚である場合が多いとされています。

「謙虚さは学びの中心的な徳目である」と論じる心理学者ロバーツの論文があります。Humility as an Academic Virtue(PMC全文)

謙虚な人は成果や他人からの承認よりも、成長や理解そのもに重きを置くそうです。

日々、生活の一部となりつつあるSNSの真逆の結果ですね。

そのため、知識不足や誤りを素直に認めやすく、新しい情報や視点にオープンになります。

管理者も知識ばかり求めすぎて、自分の考えに凝り固まってしまうので反省です。

一見、博学そうな人でも自分の誤りを認めないと、何か違和感を感じることはありませんか?

菜根譚然り、他の古典でも謙虚さを美徳としています。

昔の人も違和感を感じていたのもしれませんね。

謙虚は自分のアイデンティティを「常に正しい人」から「常に学ぶ人」へと導いてくれます。

さらに、周りの空気を荒立たせず、協力を得やすくなり人間関係を良好に保つことにもつながります。

謙虚さが先か?知識が先か?アナタはどう思いますか?

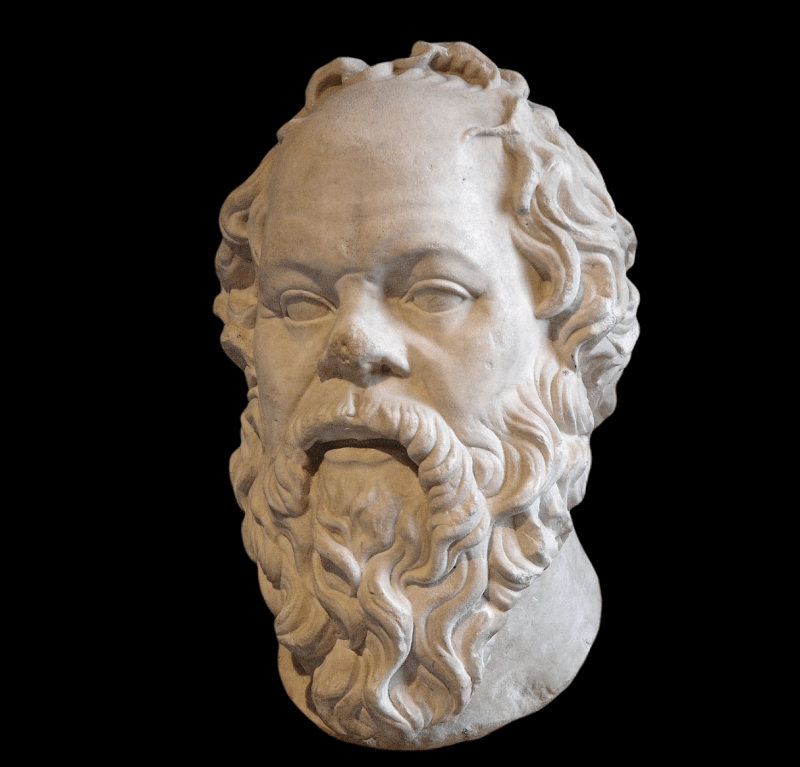

菜根譚前集3:ユーモアと皮肉を交えた謙虚な対話

Wikipedia

謙虚の大御所、大家をといっていいのが古代ギリシャの哲学者ソクラテス。

「哲学者と言えば」この人、知識への飽くなき探求心の大切さを説いた人です。

プラトンの著「ソクラテスの弁明」では、デルフォイの神託(※1)が「ソクラテスより賢い者はいない」とお告げがあります。

しかし、ソクラテスは疑問を抱きます。

政治家、職人、詩人を訪ね彼らが「知ったかぶり」をし、無知なことを自覚してないことを見抜きます。

ちなみに、プラトンの対話篇で描かれるソクラテスは、謙虚でユーモアや皮肉を織り交ぜて、相手に問いかけています。

実際には知識人と称される人を、ことごとく論破していくので相当な切れ者だったのでしょうが。

東洋大学

ソクラテスは道化を演じていたのかもしれませんが、「ソクラテスのアイロニー」と呼ばれる戦略でした。

教育的な一環から、相手に考えさせるために「無知なフリ」をしたと考えられています。

ソクラテスは知識の底上げを図りたかったのでしょうが、対話相手は公衆の面前で自尊心を傷つけられたのは事実。

いわれなき罪に問われ、非業の最後を迎えることになります。

いつの時代も、嫉妬って怖いですね。

ちなみに、菜根譚では嫉妬や恨みをの避ける大切さも多く書かれています。

※1.デルフォイの信託とは、古代ギリシアのアポロン神殿で巫女(ピュティア)が神の言葉を伝えるお告げを受け、戦争や政治の判断に利用されました。

菜根譚前集3:毎日できる簡単な謙虚の実践方法

AIを使用したイメージです

謙虚になるって、すごく難しい態度だと思うのです。

忍耐や今までの思い込みを覆すような、切り替えが必要なので。

管理者も「勇気と根性をもって取り組みましょう!」などとは、言いません。

穏やかな日の雲の流れのように、人だってそんな簡単に変わらないので。

しかし!ゆっくりな雲の流れも、数時間後には全く違いう形になっています。

毎日できる簡単な謙虚になる方法をお教えします。

謙虚性を育てる方法

AIを使用したイメージです

2012年に(Nursing Education Perspectives, 2012年3月号)に掲載されている研究では「日誌による振り返りが、看護学生の文化的謙虚さを育てる効果がある」と紹介されています。

- 目的:看護学生の「文化的謙虚性(他者の文化を尊重する姿勢)」が、リフレクション・ジャーナル(振り返り日記)で育つかを検討。

- 対象:看護学部生50名、約2年にわたり継続して日誌を書かせた。

- 方法:学生が書いた200件のジャーナル(日記)を分析し、11のテーマを抽出。

- 要点:「文化的謙虚性(他者の文化を尊重する姿勢)」は講義だけでは身につきにくい。

結果、

体験→振り返り(時間をかけて反省)が需要。

時間をかけてゆっくりと自分に向き合うしかないのです。

しかし、忙しいアナタにはそんな時間はありませんよね。

5分だけ時間をください、いつも気晴らしに見る動画、ネットサーフィンをしている時間をください。

朝は忙しいと思うので、

- 今日の学び:他者や環境から学んだ具体を1つ。

- 自分の前提の見直し:今日、どんな思い込みに気づいた?

- 相手の視点:同じ出来事を相手の立場で1行で。

- 次の一歩:明日、小さく試す行動を1つ。

- 気づきのタグ(任意):〈格差〉〈価値観〉〈誤解〉〈助けられた〉など1語で付ける。

以上のことを寝る前にやってみてください。

例えば、

- 今日の学び:会議で同僚が自分の意見を補足してくれたことで、より分かりやすく伝えられた。

- 自分の前提の見直し:「人に頼ると迷惑をかける」と思い込んでいたが、実際は相手にとっても参加の機会になり、喜ばれていた。

- 相手の視点:同僚から見れば「意見を補足することでチーム全体がよくなる」と考えていたかもしれない。

- 次の一歩:明日の打ち合わせでは、発言後に「補足や別の視点はありますか?」と一言添えてみる。

- 気づきのタグ:〈助けられた〉

と、いった要領で1行程度でOK。

気づきタグは1日の学びを総括する単語で良いので、1週間後の見直した時にどんな学びが多いかわかってきます。

研究では2週間で効果が観測できるとのとことです。

謙虚さのポイントや自分の思い込みが見えてきます。

管理者もやっているので、一緒に続けてみましょう。

自分の限界を知ることにより謙虚になれる

Wikipedia

生涯を通じ謙虚さを考察したミシェル・ド・モンテーニュ。

彼は、1533年にフランスのボルドー近郊のモンテーニュ城で誕生。

お城で生まれていることで、高貴な生まれだということがわかりますね。

父親がボルドー市長を務めたこともある裕福な商人階級出身で、モンテーニュに家庭教師をつけて英才を施します。

モンテーニュですが、裁判官・政治家・地主としてさまざまな立場を経験しています。

その中で、

「人間の判断がいかに偏りやすく、すぐに揺らぐか」

といったことを目のあたりにします。

人の本性に日々向き合う職業ですからね。

管理者も普段は冷静だとしても、予期せぬことが起きると本性が出てきていることを、後に気が付くことがあります。

16世紀のフランスはカトリックとプロテスタント(ユグノー)が「自分たちこそ真理」と主張し合い、争いが絶えませんでした。

Wikipedia

モンテーニュは、時代背景、多くの立場を経験することにより「Que sais-je?(私は何を知っているのか?)」といった心境に行きつきます。

さらに、幼少から体が弱く40歳頃から体調を崩しがちだったことも、謙虚になることへのきっかけだったようです。

人は、困難にぶつかると自暴自棄になる傾向が強くなります。

モンテーニュは、大学で法律を主に学んでいましたが、当時の法学教育は哲学とも密接に結びついていました。

彼の著作「エセー」には、ストア派や懐疑派からの引用が頻繁に登場しています。

- ストア派:理性に従い、感情や欲望を制御することが幸福の道と考えた。

- 懐疑派:人間の知識は必ずしも確かではない。

どんな難題、困難に遭遇しても古典をよりどころにしていたのでしょう。

実は、カトリックとプロテスタント(ユグノー)との宗教戦争の渦中にあった当時のボルドー市長を務めています。

1581年~1585年の4年ですが、フランスの国王アンリ3世からの勅命。

人望といった誠実さが評価されての抜擢だったそうです。

本人は「エセー」の執筆をしたかったのでしょうが、カトリックとプロテスタントに対しては中立の立場をとっていたそうです。

目立った政策はありませんが、激しい争いはありませんでした。

モンテーニュは62歳で人生の幕を下ろしますが、その激動の旅路は哲学から吸収した、謙虚さの大切さを抱いて歩んでいったのでしょう。

まとめ

結局のところ、人にどう見られるかよりも、自分がどれだけ誠実に歩めるかが大切です。

心を真っ直ぐに保ち、才能を静かに磨いていく姿勢こそ、信頼を築き、長く残る価値につながっていくのではないでしょうか。